愛車のボディカラーを変更したい時にイメージするのは、塗装し直すことでしょう。しかし塗装作業は、塗料の付着を防ぐ養生や部品の脱着、下地作りが伴います。これらの工程は仕上がりに大きく関係するため、作業時間も大幅にかかります。

また、再塗装はマイナス査定の対象となることもあります。それらのリスクを考えた場合、カーラッピングという方法がベストといえます。今回は、カーラッピングの内容や方法について紹介します。

カーラッピングとは?

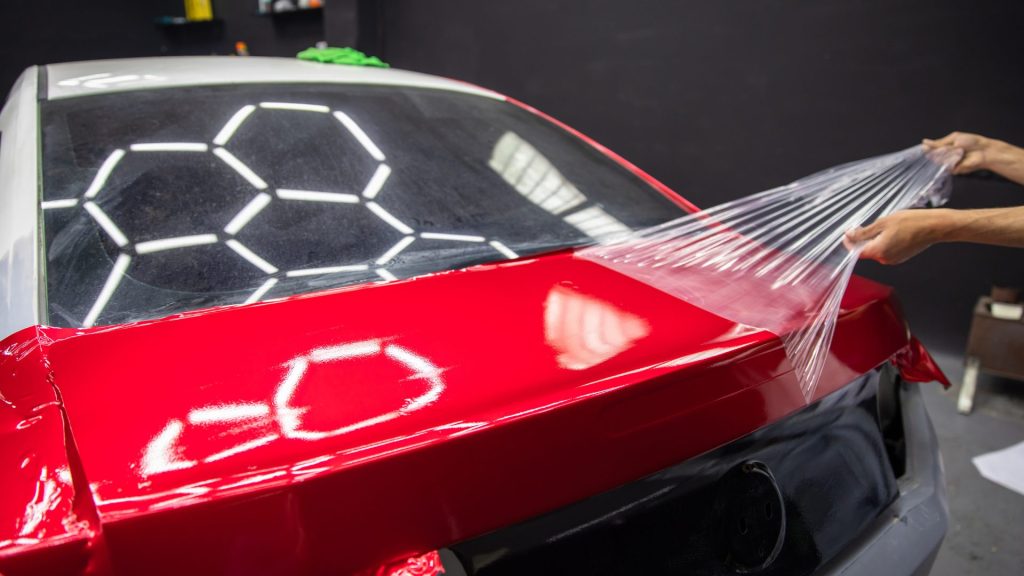

カーラッピングは専用フィルムをボディに貼る施工方法です。そのため鈑金塗装よりも簡単に、それでいて大胆なイメージチェンジを行うことができます。目的に応じて様々な種類のカーラッピングがあるため、まずはその種類について紹介します。

パーツラッピング

パーツ毎に部分的なラッピングを施工する方法が「パーツラッピング」です。愛車にワンポイントのアクセントを加えることができる点が特徴です。比較的簡単に安価で施工することが可能なため、DIYで挑戦することに向いています。

施工事例として多いのは、ドアミラー、ボンネット、ルーフなどが挙げられ、効果的なイメージチェンジが行えます。

フルラッピング

ボディ全体のラッピングを行い、全く異なるボディカラーへチェンジすることが可能となるのは「フルラッピング」です。全塗装を行わずにインパクトのある変更が可能である点が魅力です。

施工については、専用のラッピングシートを用いたプロにお願いすることが、一番の得策といえます。

デザインラッピング

オリジナルデザインをラッピングフィルムを用いてボディに表現することが可能な方法です。ラッピングフィルムへデザインをプリントして、フルラッピング同様に施工するケース、ベースのカラーフィルム上に別カラーのフィルムを用いてデザインを表現する方法などが存在します。レーシングカーや痛車などに人気が高いです。

カーラッピングのメリット・デメリット

手軽にイメージチェンジが行えるカーラッピングで押さえておきたいポイントについて紹介します。

メリット

手軽なイメージチェンジ

一番のメリットは、イメージチェンジを手軽に行える点です。塗装によるカラーチェンジは、元の塗装状態へ戻すことができないため、ハードルが高くなっていました。しかしラッピングの場合、元の状態へ戻すことが可能なため、塗装ほどハードルは高くありません。

また、ラッピングフィルムにデザインをプリントすることが可能になったことで、従来の主流だった単色のカラーカッティングシートを用いたデカールと比べ、表現度の自由度が増しました。

短い施工期間

塗装でカラーチェンジを行う場合、部品脱着や下地作り、塗装後の乾燥時間などを考慮しなくてはいけません。そのため、施工期間は部品単体で短くとも数日。車両全体の場合、数週間以上と長期間に及びます。

しかし、カラーフィルムによるラッピングは塗装と比べ、短期間での施工が可能です。小規模なパーツラッピングなら数時間から、ボディ全体のフルラッピングでもおおよそ2日程度で施工可能です。

ボディへのダメージ保護

ラッピングフィルムを施工することで、ボディに対して保護皮膜が1枚加わるのと同様の効果があります。ボディへのダメージを防ぐことが目的であるプロテクションフィルム程の性能はありませんが、細かな飛び石程度のダメージや不慮の飛散してきた塗装粒子に対しては有効といえます。

ラッピングフィルムに付着するため、剥がすことでリセットされる点もメリットです。

パーツの劣化防止

ラッピングを施すことで、日本の厳しい気候影響による劣化を抑えることが可能です。欧州ブランドでは、ウィンドウモールやルーフレールに使用される素材の金属がアルミ製のため「白サビ」と呼ばれる白い斑点が雨などの影響で発生することが多くあります。

白サビの除去は難しいため、事前対策として白サビ発生前にラッピングを行う方法や発生後にイメージチェンジを兼ねてラッピングする方法も可能です。また、ピアノブラックの様に光沢のあるパーツに対して、キズ防止の点も踏まえ人気となっているマッドブラックのラッピングフィルムを施工するケースも多くなっています。

デメリット

ラッピングフィルムの劣化

ラッピングフィルムの耐候年数は、大手メーカーが公表しているのは「3~5年」です。ただこの年数を満足できるには、ある程度の好条件が揃った場合と考えた方がよいでしょう。

実際の耐候年数は「2~3年」程度と考えておくのがベストといえます。

フィルムの劣化を促進する理由の1つは、熱による影響です。真夏のボディは直射日光により表面温度が80℃以上にも及びます。フィルムや糊は熱で柔らかくなり、冷えて硬くなるため、寒暖差の影響で劣化が進みます。

もう1つの理由は、紫外線です。紫外線がフィルムへ与える影響は大きく、フィルム自体の劣化はもちろん、ラッピングフィルムの色素や色味についても影響を与えます。時間の経過とともに退色や変色が進み、色合いが落ちていきます。特にオリジナルのデザインプリントを行っているデザインラッピングフィルムについては、その劣化がカラーラッピングフィルムよりも早い傾向にあります。

車両を屋内で保管出来ればベストですが、難しい場合はボディカバーを使用して保護することをお勧めします。乗らない期間は直射日光から避けられるようにすることで、劣化を抑えられます。

フィルム施工部の補修

ラッピングを施工した箇所を不慮の事故等で傷つけてしまった場合、フィルム自体に切れ、破れが生じてしまいます。その場合、僅かな破れ箇所から水分や空気が入ることで、フィルムの剥がれ、浮き、気泡の発生が生じることに繋がります。

対象部分のみを貼りかえることは可能です。ただし、施工から時間が経過している際には色味の変化が発生しており、再施工箇所との差が気になることもあり得ます。

特にデザインラッピングを行った箇所に傷が入った場合、デザインとの調和を考えると損傷部分のみの補修は困難です。そのため、対象となる施工パネル1枚分の貼り直しが必要です。

カーラッピング施工の注意点

いざ愛車へラッピングを施工しようと思っても、施工に際して車両状態への条件があること、施工後に注意を払わなくてはいけないポイントがあります。

施工可能な条件

ラッピングフィルムは貼り付けるだけで終了ではなく、剥がすことも想定しなくてはいけません。そのため、施工するボディ状態にもある程度の条件が求められます。その第一条件とは「新車時塗装」であることです。

ラッピングフィルムの粘着力は非常に高く、剥がす際に塗装面が弱い場合塗膜剥がれを起こす可能性があるためです。板金修理後の塗装面では、新車時塗装程の塗膜面強度が得られないため、該当箇所へのラッピングは避けた方が良いです。

洗車方法

洗車をする際には、大量の水を使ってフィルムへ付着した砂や汚れを流します。この点は、塗装状態のボディケアと同様です。目的は、砂や汚れによる傷つき防止のためです。フィルム表面に傷がついた場合、光沢が失われることに繋がります。

また、砂や汚れを落とす際に洗車機や高圧洗浄機を使用したいところではありますが、使用は避けた方が良いです。高圧洗浄の圧力は想像以上に強力です。ラッピング端部へ当たることで剥がれを誘発するきっかけとなりかねません。そのため、流水と中性のカーシャンプーを使用して、丁寧な手洗い洗車を行うことが推奨されています。

カーラッピングをするには?

実際にカーラッピングを行う方法として、2つの方法があります。それぞれの方法について紹介します。

DIYで施工

まずは平面的なパーツへの施工で練習をしてみましょう。例えば、インテリアのインストルメントパネルに装着されている加飾パネルがオススメです。貼り付け面積が大きくなく、施工練習をするには適しているサイズかつ、乗るたびに視界に入る箇所であり満足感が高いためです。

ドアミラーも比較的に面積は大きくはない部類ですが、モデルによっては曲線が大きいためシワが発生する可能性が高い点に注意が必要です。また、施工対象が大きくなるにつれ、綺麗に施工をするためには使用する道具も増えていきます。

その点を踏まえ、ある程度の大きさの場合には無理をせず、施工可能なショップへの施工相談を行うのが良いといえます。

施工可能店へ依頼

パーツラッピングをはじめ、フルラッピングの施工についても施工実績が高いショップへの依頼が安心かつ確実といえます。プロならではの経験値とノウハウから施工用のアイテムを用いて確実な施工を行います。まずは車両への施工可否について、プロ目線で車両状態を判断します。施工可能な判断がされた場合、希望内容について見積りをもらいましょう。

ただ、施工にあたり部品の脱着が伴う作業が必要な場合もあります。その際にパーツ脱着対応など、ラッピング作業以外の作業も行えるかの確認は必要です。

パーツを脱着することでラッピングの仕上がりへの影響もありますが、知識が不十分な状態で脱着作業を行うことでラッピングとは関係のないエラーが発生する可能性もあります。現代の車は、車両全体でセンシングを行っているため、コネクタの脱着だけでもエラーコードが出てしまうことが多くあるためです。

また施工時のフィルム端面処理についてもDIYとは異なる、プロならではの剥がれにくくする処理方法が見どころです。これらの点からも専門店での施工がオススメといえます。

ここまで読んでいただき、ボディラッピングについてご理解いただけたかと思います。実際に施工をしたいと思ったものの、どこに依頼すれば良いかわからない場合は、是非トップランクへご相談ください。

ホームページ上では、カーラッピングをはじめ、プロテクションフィルムなどの各種カスタムメニューを紹介しています。また、自社工場にて車両メンテナンスも行っているため、車両からのパーツ脱着についても問題なく行える環境と経験値が整っており、愛車への施工を安心してご依頼いただけるかと思います。

まずはホームページ上のフォームよりお問い合わせいただければと幸いです。